Dalam

pengantar buku kumpulan cerpen ini, Duduh Durahman menyinggung soal komposisi

nama pengarang, yakni Darpan Ariawinangun. Menurutnya, gabungan kedua nama itu

secara kebiasaan bertolak belakang, karena menggabungkan nama yang lumrah

dipakai rakyat jelata dengan nama menak.

Dalam

pengantar buku kumpulan cerpen ini, Duduh Durahman menyinggung soal komposisi

nama pengarang, yakni Darpan Ariawinangun. Menurutnya, gabungan kedua nama itu

secara kebiasaan bertolak belakang, karena menggabungkan nama yang lumrah

dipakai rakyat jelata dengan nama menak.

Nama

Darpan, tambahnya, sederajat dengan nama Salhiam, Mang Uham, atau Kang Nurhayi.

Sementara Ariawinangun betul-betul nama ningrat. Lain itu, kata Duduh,

pengarang kiwari jarang yang memakai nama yang berbau priyayi.

Namun

di sejumlah bukunya, pengarang hanya menyantumkan Darpan—nama merakyat itu—tanpa

menambahkan nama belakang. Saat menamatkan 15 cerpen dalam buku ini, kiranya

tepat jika dia hanya memakai nama Darpan, karena seluruh cerita yang ia reka

menggambarkan kehidupan rakyat jelata dengan segala kemalangan dan kepahitannya

dalam melakoni hidup.

Darpan

lahir pada 4 Mei 1970 di Sungai Ula, Cibuaya, pesisir Karawang. Berbeda dengan

sejumlah pengarang Sunda yang lebih senior darinya, yang kebanyakan berasal

dari wilayah Priangan, Darpan orang utara. Bahasa Sunda yang ia pakai pun

terdapat beberapa perbedaan dengan dialek Priangan. Meski demikian, di bagian

akhir buku ini terdapat keterangan “Bahasa Wewengkon”, yakni kosakata yang

dipakai Darpan dan mungkin tidak biasa atau jarang didengar orang orang Sunda

dari wewengkon/wilayah lain di Jawa Barat.

Sebagai

orang pesisir, tak heran jika beberapa cerpennya mempunyai latar kehidupan

nelayan dan petambak. Laut, pantai, dan muara menjadi tempat sehari-hari

sejumlah tokohnya, bukan sekadar tempat rekreasi seperti misalnya dalam novel Rajapati

di Pananjung (1985) karangan Ahmad Bakri.

Rajapati,

Isu Lingkungan, dan Politik

Pada

2010, seorang kawan menulis cerpen yang dimuat di majalah Manglé. Ia

menyudahi kisahnya dengan rajapati atau pembunuhan. Menurutnya, pilihan itu

diambil karena ia ingin akhir yang fantastis.

Sejauh

pembacaan saya terhadap cerpen-cerpen Sunda, rajapati memang beberapa kali

muncul di penghujung kisah. Polanya sama, pengarang mula-mula membangun konflik

yang eskalasinya kian menanjak, lalu menempatkan tragedi pembunuhan di bagian

akhir yang dimaksudkan sebagai klimaks. Awalnya mungkin pembaca tak akan

mengira demikian, tapi jika lama-kelamaan akan terbiasa dan mampu

memprediksinya.

Cerpen-cerpen

Darpan pun tak lepas dari rajapati. Motifnya rupa-rupa. Berseteru dengan anak

sendiri gara-gara berbeda pendapat dalam merespons permasalahan sosial yang

timbul akibat korupsi perangkat desa dalam cerpen “Taleus Ateul”. Protes dan

frustasi akibat proyek pembangunan menggusur kampung dalam cerpen “Peuting nu

Hareudang”. Dan cemburu karena istri ditiduri tetangga dalam “Si Ato Miara

Jago”.

Selain

dalam “Peuting nu Hareudang” yang menceritakan hilangnya sebuah kampung karena

pembangunan pabrik, isu lingkungan dan ekonomi juga muncul dalam cerpen “Layung

Geus Ririakan”—orang tua yang pendengarannya sudah buruk yang kehilangan sawah

karena dijual oleh anaknya kepada orang-orang kaya, dan “Helikopter”—para petambak

penghasilannya mulai berkang akibat pencemaran air.

Sedangkan

isu politik selain muncul dalam cerpen “Teleus Ateul”, juga hadir dalam “Cikopi

Sagelas”—rakyat jelata yang terhindar dari tekanan/sandra politik aparat desa

karena anaknya berbeda pilihan dalam pemilihan lurah. Di pengujung kisah, Mang

Karma, rakyat kecil itu akhirnya bisa kembali merasakan kehidupan yang tenang

tanpa paksaan dan kesenangan semu yang sempat diberikan pemerintah desa.

“Nya

ieu dunya aing. Dunya sagelas cikopi isuk-isuk, bari bébas mikir pigawéeun poé

ieu. Henteu dipapaksa ku batur, henteu kudu sieun ku batur. Ah, naha aing

salila ieu kaparabunan ku nu teu puguh? Ninggalkeun dunya aing nu sakieu bébas

merdékana? Kétang aya hikmahna, aing jadi nyaho talajak hiji-hijina jelema. Mangsabodo,

saha nu rék jadi lurah minggu hareup,” kata Mang Karma.

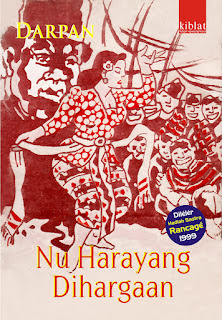

Cerpen

lain yang juga memakai tema politik adalah “Nu Luas Ninggalkeun” dan “Patung

jeung Hayam”. Meski cerpen “Nu Harayang Dihargaan” memang cukup menonjol

sehingga dipilih jadi judul buku ini, yang menurut Duduh Durahman dalam

pengantarnya mempunyai kesan “ngagalura, keras jeung kasar, unsur dramatikna

kuat... carpon anu pangneundeutna, tapi pepel,” tapi menurut saya pribadi “Patung

jeung Hayam” adalah cerpen yang gaya penceritaannya paling unik.

Dalam

“Patung jeung Hayam” Darpan begitu tapis menggugat arti kepahlawanan yang pada

umumnya hanya berhenti pada simbol. Diceritakan bagaimana pembangunan sebuah

patung pahlawan memakan banyak biaya sehingga melebihi dari anggaran

semestinya. Akibatnya, warga sekitar patung “katempunan”. Harta benda mereka

yang tak seberapa dipakai untuk mendukung pembangunan patung tersebut. Bahkan seekor

ayam warga pun akhirnya dirampas.

Lain

itu, para pejabat dari kota yang melakukan perjalanan dinas ke desa untuk mengontrol

dan memeriksa pembangunan patung kerap minta dilayani dengan berlebihan, salah

satunya minta “ayam”.

Kumpulan

15 cerpen ini seluruhnya memotret nasib rakyat kecil yang hidupnya tak putus

dirundung malang. Suara Darpan adalah suara wong cilik pesisir utara Jawa

Barat dengan segala persoalannya. [irf]

No comments:

Post a Comment